Представление о жизни на Земле неоднозначно. Существует несколько гипотез о происхождении жизни на Земле.

Креационизм – земная жизнь была создана Творцом. Представления о Божественном сотворении мира придерживаются последователи почти всех наиболее распространенных религиозных учений. Ни доказать, ни опровергнуть креационистическую концепцию в настоящее время невозможно.

Гипотеза вечности жизни – жизнь, как и сама Вселенная, существовала всегда, и будет существовать вечно, не имея начала и конца. Вместе с тем отдельные тела и образования – галактики, звезды, планеты, организмы – возникают и погибают, т.е. существование во времени ограничено. Жизнь могла распространяться от одной галактики к другой и эта идея «заноса» на Землю жизни из Космоса называется панспермией . Идеи «вечности и безначальности» жизни придерживались многие ученые, среди них С.П. Костычев, В.И. Вернадский.

Гипотеза самопроизвольного зарождения жизни из неживой материи. Идеи о самозарождении жизни высказывались еще со времен античности. На протяжении тысячелетий они верили в возможность постоянного самопроизвольного зарождения жизни , считая его обычным способом появления живых существ из неживой материи. По мнению многих ученых средневековья, рыбы могли зарождаться из ила, черви – из почвы, мыши – из тряпок, мухи – из гнилого мяса.

В XVII в. итальянский ученый Ф. Реди экспериментально показал невозможность постоянного самозарождения живого. В нескольких стеклянных сосудах он поместил кусочки мяса. Часть из них он оставил открытыми, а часть прикрыл кисеей. Личинки мух появились только в открытых сосудах, в закрытых их не было. Принцип Реди: «живое – от живого». Окончательно версия о постоянном самозарождении живых организмов была опровергнута в середине XIX в. Л. Пастером. Опыты убедительно показывали, что в современную эпоху живые организмы любого размера происходят от других живых организмов.

Гипотеза биохимической эволюции. По представлениям, высказанным в 20-х гг. ХХ в. А.И.Опариным, а затем Дж. Холдейном, жизнь, а точнее, живое, возникло из неживой материи на Земле в результате биохимической эволюции .

Условия возникновения жизни при биохимической эволюции

В настоящее время учеными предложены более или менее вероятные объяснения, каким образом в первичных условиях Земли из неживой материи постепенно, шаг за шагом, развились разнообразные формы жизни. Возникновению жизни путем химической эволюции способствовали следующие условия:

— первоначальное отсутствие жизни;

— наличие в атмосфере соединений, обладающих восстановительными свойствами (при почти полном отсутствии кислорода О 2);

— наличие воды и биогенных веществ;

— наличие источника энергии (относительно высокая температура, мощные электрические разряды, высокий уровень УФ-излучения).

Механизм возникновения жизни

Возраст Земли составляет около 4,6–4,7 млрд. лет. Жизнь имеет свою историю, начавшуюся, по палеонтологическим данным, 3–3,5 млрд. лет назад.

В 1924 г. русский академик А.И. Опарин выдвинул гипотезу о механизме зарождения жизни. В 1953 г. американские ученые С. Миллер и Г. Юри экспериментально подтвердили гипотезу образование органических веществ (мономеров) из газов, присутствующих в первичной атмосфере Земли.

В настоящее время имеется уже достаточно много неоспоримых доказательств того, что первичная атмосфера Земли была бескислородной и, вероятно, состояла главным образом из водяных паров H 2 O, водорода H 2 и углекислого газа CO 2 с небольшой примесью других газов (NH 3 , CH 4 , CO, H 2 S). Возникшая на Земле жизнь постепенно изменила эти условия и преобразовала химию верхних оболочек планеты.

Происхождение жизни на Земле — подробности для пытливых умов

Согласно биохимической теории А.И. Опарина в отсутствие кислорода и живых организмов, абиогено синтезировались простейшие органические соединения – мономеров , предшественники биологических макромолекул живого вещества и ряда других органических соединений.

Возможными источниками энергии для образования органических веществ без участия живых организмов, видимо, являлись электрические разряды, ультрафиолетовое излучение, радиоактивные частицы, космические лучи, ударные волны от метеоритов, попадавших в земную атмосферу, теплота от интенсивной вулканической деятельности. В отсутствие кислорода, который мог бы их разрушить, а также живых организмов, которые использовали бы их в качестве пищи, абиогенно образовавшиеся органические вещества накапливались в Мировом океане – «первичном бульоне ».

Следующим шагом было образование более крупных полимеров из малых органических мономеров, опять же без участия живых организмов. Американский ученый С. Фокс в результате нагревания смеси сухих аминокислот получил полипептиды различной длины. Они были названы протеиноидами, т.е. белковообразными веществами. Видимо, на первобытной Земле образование таких протеиноидов и полинуклеотидов со случайной последовательностью аминокислот или нуклеотидов могло происходить при испарении воды в водоемах, остававшихся после отлива.

Если полимер образовался, он способен влиять на образование других полимеров. Некоторые протеиноиды способны, подобно ферментам, катализировать определенные химические реакции: именно эта способность, наверное, была главной чертой, определившей их последующую эволюцию. Эксперименты показывают, что один полинуклеотид, возникший из смеси нуклеотидов может служить матрицей для синтеза другого.

Полипептиды благодаря их амфотерности формировали коллоидные гидрофильные комплексы (т.е. молекулы воды, образуя вокруг белковых молекул оболочку, обособляли их от всей массы воды). При этом отдельные комплексы ассоциировались друг с другом, что приводило к образованию обособленных от первичной среды капель коацерватов , способных поглощать и избирательно накапливать различные соединения . Естественный отбор способствовал выживанию наиболее устойчивых коацерватных систем, способных к дальнейшему усложнению.

Дальнейшая самоорганизация сложных молекул, происходившая за счет концентрирования на границе между коацерватами и внешней средой молекул липидов, привела к образованию перегородок мембранного типа. Во внутренних полостях коацерватов, куда уже только выборочно проникать молекулы, началась эволюцию от химических реакций к биохимическим. Одной из важнейших ступеней этой теории явилось объединение способности полинуклеотидов с каталитической активностью белков-ферментов.

Точка зрения Опарина и его сторонников по существу сформировала гипотезу голобиоза : структурную основу доклеточного предка (биоида) составляют жизнеподобные открытые (коацерватные) микросистемы, типа клеточной, способные к элементарному обмену веществ при участии ферментного механизма . Первичной белковая субстанция.

Гипотеза генобиоза : первичной была макромолекулярная система, подобная гену, способная к саморепродукции . Первичной признана молекула РНК.

Начальные этапы развития жизни на Земле

Современное представление о жизни на Земле сводится к тому, что первые примитивные клетки появились в водной среде Земли 3,8 млрд. лет назад – анаэробные, гетеротрофные прокариоты , они питались синтезированными абиогенно органическими веществами или менее удачливыми своими собратьями; энергетические потребности удовлетворяли за счет брожения.

При увеличении численности гетеротрофных прокариотических клеток запас органических соединений в первичном океане истощался. В этих условиях значительное преимущество при отборе должны были приобрести организмы, способные к автотрофности , т.е. к синтезу органических орг. веществ из неорганических. Видимо, первыми автотрофными организмами были хемосинтезирующие бактерии . Следующим этапом было развитие реакций с использованием солнечного света – фотосинтез .

Для первых фотосинтезирующих бактерий источником электронов был сероводород. Значительно позже у цианобактерий (синезеленых водорослей) развился более сложный процесс получения электронов из воды. В качестве побочного продукта фотосинтеза в земной атмосфере начал накапливаться кислород. Это явилось предпосылкой для возникновения в ходе эволюции аэробного дыхания

. Способность синтезировать при дыхании большее количество АТФ позволяла организмам расти и размножаться быстрее, а также усложнять свои структуры и обмен веществ.

Для первых фотосинтезирующих бактерий источником электронов был сероводород. Значительно позже у цианобактерий (синезеленых водорослей) развился более сложный процесс получения электронов из воды. В качестве побочного продукта фотосинтеза в земной атмосфере начал накапливаться кислород. Это явилось предпосылкой для возникновения в ходе эволюции аэробного дыхания

. Способность синтезировать при дыхании большее количество АТФ позволяла организмам расти и размножаться быстрее, а также усложнять свои структуры и обмен веществ.

Считают, что предками эукариот были прокариотические клетки. Согласно теории клеточного симбиогенеза эукариотическая клетка представляет сложную структуру, состоящую из нескольких прокариотических клеток, которые взаимодополняют друг друга. Целый ряд данных свидетельствует о происхождении митохондрий и хлоропластов, а возможно, и жгутиков от ранних прокариотических клеток, ставших внутренними симбионтами большей по размерам анаэробной клетки.

Глубокие преобразования в строении и функционировании значительно увеличили эволюционные возможности эукариот, которые, появившись всего 0,9 млрд. лет назад, смогли достигнуть многоклеточного уровня и сформировать современную флору и фауну. Для сравнения следует сказать, что с момента появления первых прокариотических клеток (3,8 млрд. лет назад) до появления первых эукариотических клеток потребовалось 2,5 млрд. лет.

Происхождение жизни на Земле: Основные этапы развития биосферы

| Эон | Эра | Период | Возраст (начало), млн. лет | Органический мир |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Криптозой | Архей | 4500±100 | Образование Земли. Возникновение прокариот и примитивных эукариот. | |

| Протерозой | 2600±100 | Распространены водоросли, бактерии, все типы беспозвоночных. | ||

| Фанерозой | Палеозой | Кембрий | 570±10 | Процветание водорослей и водных беспозвоночных. |

| Ордовик | 495±20 | |||

| Силур | 418±15 | Появление наземных растений (псилофитов) и беспозвоночных. | ||

| Девон | 400±10 | Богатая флора псилофитов, появляются мхи, папоротниковидные, грибы, кистеперые и двоякодышащие рыбы. | ||

| Карбон | 360±10 | Обилие древовидных папоротников, исчезновение псилофитов. Доминируют земноводные, моллюски, рыбы; появляются рептилии. | ||

| Пермь | 290±10 | Богатая флора травянистых и семенных папоротников, появление голосеменных; вымирание древовидных папоротниковидных. Господство морских беспозвоночных, акул; развитие рептилий; вымирают трилобиты. | ||

| Мезозой | Триас | 245±10 | Преобладают древние голосемянные; вымирают семенные папоротники. Преобладают земноводные, рептилии; появляются костистые рыбы, млекопитающие. | |

| Юра | 204±5 | Господствуют современные голосемянные; появляются первые покрытосемянные; вымирают древние голосемянные. Господствуют гигантские рептилии, костистые рыбы, насекомые. | ||

| Мел | 130±5 | Доминируют современные покрытосемянные; сокращаются папоротники и голосемянные. Преобладают костистые рыбы, первоптицы, мелкие млекопитающие; вымирают гигантские рептилии. | ||

| Кайнозой | Палеоген | 65±3 | Широко распространены покрытосемянные, особенно травянистые. Доминируют млекопитающие, птицы, насекомые. Исчезают многие рептилии, головоногие моллюски. | |

| Неоген | 23±1 | |||

| Антропоген (четвертич.) | 1,8 | Современный растительный и животный мир. Эволюция и господство человека. |

Многообразие живых организмов – основа организации и

устойчивости биосферы

Современное биологическое разнообразие: на Земле от 5 до 30 млн. видов. Биологическое разнообразие – как результат взаимодействия двух процессов – видообразования и вымирания. Биологическое разнообразие – наиболее ценный «ресурс» планеты. Биологическое разнообразие включает два понятия: генетическое разнообразие или многообразие генетических свойств у особей одного вида и видовое разнообразие или число различных видов внутри сообщества или всей биосферы. Биоразнообразие обеспечивает новыми источниками питания, энергии, сырья, химических и лекарственных продуктов. Генетическое разнообразие позволяет видам совершенствоваться, приспосабливаться, использовать необходимые ресурсы, найти место в биогеохимическом круговороте Земли. Биоразнообразие – страховая политика природы против катастроф.

Структура биологического разнообразия. Единицы системы – демы и популяции. Генофонд популяции.

Эволюция биологического разнообразия. Сквозная эволюционная тенденция – увеличение разнообразия , прерываемое резкими спадами в результате массовых вымираний видов.

Воздействие человека на биологическое разнообразие. Прямой ущерб в результате человеческой деятельности. Косвенный ущерб от воздействий, нарушающих сбалансированные соотношения и процессы в экосистемах.

Сохранение биологического разнообразия. Инвентаризация и охрана биологического разнообразия. Сочетание прав человека с правами животных. Биоэтика. Сочетание этических принципов и экономических интересов. Сохранение и естественная эволюция биологического разнообразия.

Биологическое разнообразие как индикатор воздействий. Используются как отдельные компоненты биологического разнообразия, так и суммарные показатели. Нарушение структуры функции или сукцессионной последовательности развития экосистемы обычно выражается в сокращении биологического разнообразия.

Биологическое разнообразие как индикатор воздействий. Используются как отдельные компоненты биологического разнообразия, так и суммарные показатели. Нарушение структуры функции или сукцессионной последовательности развития экосистемы обычно выражается в сокращении биологического разнообразия.

В настоящее время на Земле описано около 3 млн. видов живых организмов. В современной систематике живых организмов существует следующая иерархия таксонов: царство, отдел (тип в систематике животных), класс, порядок (отряд в систематике животных), семейство, род, вид. Кроме того, выделяют промежуточные таксоны: над- и подцарства, над- и подотделы и т.д.

Здравствуйте уважаемые читатели блога сайт! В сегодняшней статье хотелось бы поговорить об одной из теорий происхождения жизни. Это теория эволюции, о которой так много говорил Дарвин. Здесь можно прочесть о ДНК, о древних окаменелостях, о некоторых лабораторных опытах и т. д.

В результате химических реакций, примерно 3 800 миллионов лет назад, образовалось первое сложное соединение, которое способно самовоспроизводится.

По-прежнему, загадкой остается происхождение жизни на Земле . Ученные придерживаются мнения, что все формы жизни находятся в процессе постоянного и непрерывного развития, с тех пор как Чарлз Дарвин впервые описал процесс и .

С каждым последующим поколением слабые стороны отсеиваются, а сильные оттачиваются и выявляются все новые возможности. Один вид пращуров мог породить несколько форм жизни, после чего или находил собственную нишу в экосистеме, или вымирал.

Собственная ниша в экосистеме позволяла выжить и сохранить первоначальную форму, а в это время потомки этих видов прекрасно вписывались в другие ниши.

В результате образовалась сложная система родственных линий, которая сегодня связует все живущие на Земле организмы с их уже вымершими предками. Сегодня, в виде окаменелостей сохранились древние останки многих из исчезнувших видов.

В осадочных породах можно обнаружить окаменелости. Возраст этих окаменелостей определяют с помощью передовых методов радиоизотопного датирования.

Это позволило ученным воссоздать примерную картину жизни на Земле любого – примерную, потому как сохранилась лишь малая доля останков из всего многообразия когда-либо существовавшего животного и растительного мира.

И все же, ясно одно по найденным окаменелостям: между исчезнувшими и существующими организмами есть система родственных связей, которая напоминает дерево, а на этом дереве в течение времени появляются все новые ветви.

Многие из этих ветвей засыхают и отмирают (например, динозавры), а другие ветви вырастают и расцветают. Если проследить любую из этих ветвей до самого основания, то в конечном итоге, придем к единому стволу – прародителю всех когда-либо живших организмов, то есть источнику происхождения жизни.

Следы в горной породе.

К сожалению, это непросто сделать. Примерно 4 500 млн. лет, по современным оценкам, составляет возраст Земли. Как считают, древнейшим окаменелостям не более 590 млн. лет, это соответствует началу кембрийского геологического периода (кембрия).

К сожалению, это непросто сделать. Примерно 4 500 млн. лет, по современным оценкам, составляет возраст Земли. Как считают, древнейшим окаменелостям не более 590 млн. лет, это соответствует началу кембрийского геологического периода (кембрия).

Найденные в породах кембрия окаменелости, включают останки различных форм жизни. Например, таких как: произошедших от своих примитивных предков, моллюсков и червей.

По-другому говоря, они были где-то в середине эволюционного дерева. Неясным остается их происхождение, в так называемую, эпоху докембрия, это в связи с тем, что не осталось никаких органических останков в породах этого периода.

Легко объяснить причину этого. Окаменелостей мягкотелые организмы не оставляют, потому что, обычно, после смерти, они прежде чем их окружающие отложения превратятся в твердую породу, успевают полностью разложиться.

Вероятнее всего, что большинство живших в докембрийский период организмов, были слишком хрупкими, чтобы оставить четкие отложения. Этот период составляет 80% всей истории Земли.

Но это вовсе не означает, что они совсем не оставили никаких следов. Двое исследователей, в начале 1950-х годов, приступили к тщательному изучению пласта породы на берегах Верхнее в .

Этот пласт породы, известной как кремнистый сланец, был возрастом 2000 млн. лет. Ничего органического, на первый взгляд, в них не было, но ученные, несмотря на это, решили с помощью микроскопа исследовать небольшие образцы колец.

Удивительное открытие.

Ими были обнаружены несомненные признаки древней жизни. Это были останки крошечных организмов, которые напоминают микроскопичные одноклеточные, жившие и поныне, бактерии и водоросли.

Эти хрупкие организмы пропитались каким-то чудесным образом стекловидным кремнеземом, который затвердел и превратился в кремнистый сланец, в котором эти организмы сохранились, подобно мухам в янтаре. Эти любопытные белые кольца в породе оказались размытыми останками колоний этих организмов.

Эта находка, которая содержала органические останки образцов, стала открытием. Изучение пород возобновили ученные всего мира. Их ожидало удивительное вознаграждение, после изучения тех пород, которые они ранее считали лишенными окаменелостей.

В западной части Австралии была обнаружена древнейшая на сегодняшний день форма жизни, около 3 500 млн. лет. А вот ожидаемых результатов не дало изучение самых древних из известных нам пород – гнейсов Амитсока на юго-западе Гренландии, возрастом 3 800 млн. лет.

Никаких чудес.

В том, что найденные первобытные останки напоминают современные и , биологи не находят ничего удивительного. Простейшими формами жизни всегда считались такие одноклеточные организмы, и естественно, что они – наиболее примитивные ее формы.

Способ существования одноклеточных форм жизни легко выяснить благодаря их простоте. Биологи, вместо изучения механизма функционирования мышц и органов, исследуют, как исходные химические вещества превращаются в «кирпичики» жизни – сахар, жиры и белки.

Простая клетка.

Для раскрытия тайны возникновения жизни эти исследования особенно важны. Поскольку, следующее превращение, которое положило начало всего процесса – из неорганических живых веществ в живую материю, должно было иметь место.

Для раскрытия тайны возникновения жизни эти исследования особенно важны. Поскольку, следующее превращение, которое положило начало всего процесса – из неорганических живых веществ в живую материю, должно было иметь место.

Сама по себе бактерия – питающая простейшая клетка; это наполненная жидкостью, студенистая оболочка, перерабатывающая простые химические вещества, которые состоят из азота, углерода, кислорода и водорода, в сложные органические соединения: углеводы, дающие ей энергию (сахар) и необходимые белки для ее роста.

Строение ДНК.

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)

– органическое вещество, которое в конечном итоге управляет данными процессами. ДНК

, кроме того, обладает еще одним важным свойством: она может сама себя воспроизводить.

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)

– органическое вещество, которое в конечном итоге управляет данными процессами. ДНК

, кроме того, обладает еще одним важным свойством: она может сама себя воспроизводить.

Каждая молекула ДНК напоминает винтовую лестницу, в которой цепочки из атомов образуют боковые стороны с перемычками («ступеньками»), расположенными через разные промежутки.

При необходимости, вся молекула может раздваиваться, причем перемычки разделяются посередине. После раздвоения спирали укороченные «ступеньки» притягивают другие вещества, которые, присоединяясь, образуют недостающие половинки «лестницы» — таким образом, из одной спирали получаются две.

Является сущностью жизни этот простой прием. Одноклеточный организм, благодаря ему, растет и воспроизводит себя, расщепляется посередине и при этом копирует свой внутренний химический процесс.

Размножающиеся клетки, в более сложных формах жизни, совместно формируют многоклеточные структуры, каждая структура, при этом, это лишь часть крайне сложного процесса. Генетический код – управляет всем процессом. Этот код заложен в молекуле ДНК и отличается у разных видов и особей.

Функции ДНК.

Механизмами являются все жизненные процессы (питье, еда, выведение продуктов жизнедеятельности из организма), которые служат для обеспечения деятельности ДНК.

ДНК является очень сложной молекулой, чем сложнее форма жизни, тем сложнее ее ДНК . Из тысячи атомов состоит структура самой простой ДНК, эти атомы сгруппированы в нуклеотиды – это соединения фосфатов, сахаров и азотистых оснований.

Так же достаточно сложной структурой является сам по себе каждый нуклеотид. И к другим органическим молекулам, таким как углеводы и белки, это тоже относится. Из цепей аминокислот (которых всего 20 различных видов), расположенных в определенной последовательности, состоят белки.

Простая цепь может состоять из 100 звеньев, а сложная цепь – из нескольких тысяч звеньев. Генетическим кодом данного организма определяется вся структура.

В самой простой клетке бактерии содержатся ДНК, углеводы и белки, без которых функционировать она не сможет. Из известных сегодня форм жизни – эти клетки наиболее примитивная форма.

Из этого можно сделать вывод, что они произошли из неживых структур, которые синтезировали эти важнейшие элементы жизни до того, как нашли им органическое применение.

«Первичный бульон».

Каким был наш мир 3 800 млн. лет назад, не знает никто. Ученные Халдейн и Опарин, в 20-е годы выдвинули теорию, согласно которой, в те далекие времена Земли почти полностью была лишена кислорода, и состояла из водорода, аммиака, воды, метана, окиси углерода и ряда других веществ.

Они предполагали, что горячей водой была покрыта большая часть поверхности Земли, а кипение этой воды поддерживалось магмой, расплавленной породой, которая находится под тонкой океанической .

По их гипотезе, такая смесь горячей воды и газов могла привести к образованию, так называемого, «первичного бульона», который богат необходимыми для синтеза жизни химическими элементами.

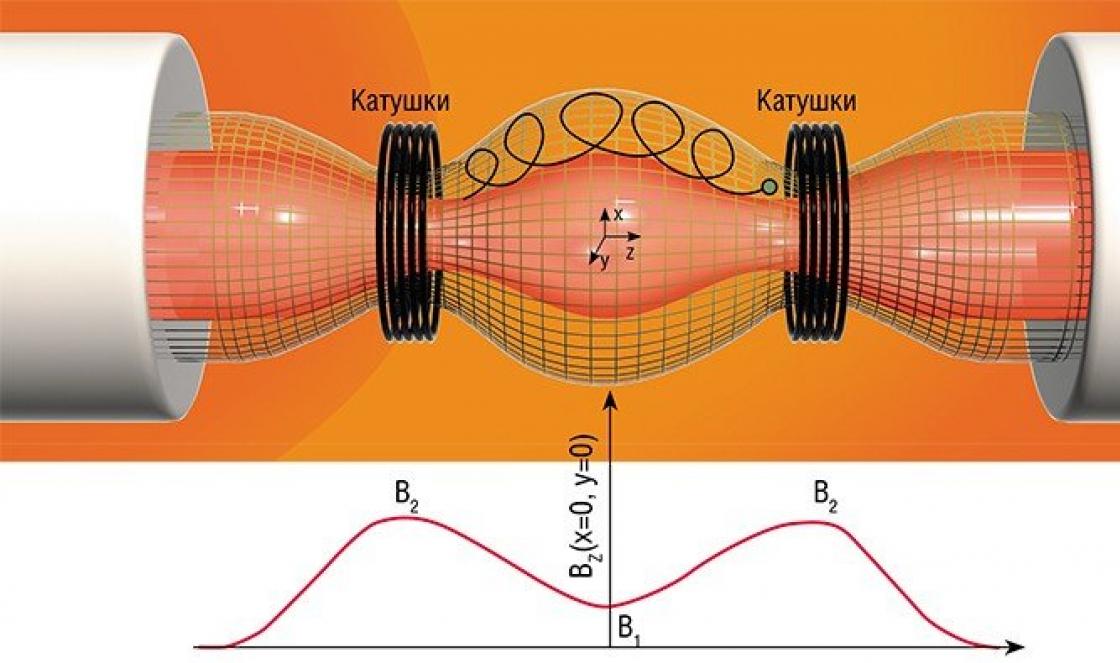

Инициирована реакция, могла быть вулканической деятельностью, электрическим разрядом молнии или интенсивным ультрафиолетовым излучением, который проходит через тонкий слой атмосферы. Американским ученым Стэнли Миллером, в 1953 году, опытным путем была проверена данная теория.

Стэнли Миллер создал модель первозданного мира, которая состояла из двух колб и стеклянных трубок. В одной из этих колб находился раствор, состав которого, теоретически, соответствовал морской воде. Смесью газов он заполнил пространство над жидкостью.

Эта смесь газов так же, теоретически, соответствовала предполагаемой атмосфере. Эта колба была соединена трубкой с другой колбой, которая имела два электрода для получения искры – миниатюрной модели молнии.

Еще одна трубка отходила от искровой камеры, эта трубка вела к первой колбе через конденсатор П-образный коллектор.

Когда в нижней колбе Миллер нагрел смесь, она закипела и превратилась в газ, потом поступила в камеру с искрой, а затем сконденсировалась и стекла обратно в нижнюю колбу. Этот процесс проводили непрерывно в течение недели, а после жидкость откачали для анализа.

Результаты были положительными. Смесь, которая получилась, содержала три аминокислоты – соединения, из которых образуются белки. Эту идею подхватили многие исследователи. Они провели подобные этим эксперименты, и в результате, получили еще больше аминокислот, и даже простые нуклеотиды – строительные блоки ДНК.

Удивительные результаты.

Результаты этих экспериментов считают убедительными и они дают основания полагать, что весь белок (и не только он) мог быть синтезирован на протяжении нескольких миллиардов лет. ДНК, предположительно, тоже могла быть создана вместе с ее тысячами строго расположенных атомов.

Она, однажды возникнув, могла репродуцировать себя, создавать свои собственные белки и другие сложные органические вещества и развиваться в функциональную самовоспроизводящуюся форму жизни, такую как клетка бактерии.

Могло произойти нечто возможное, но математическая вероятность создания такого сложного вещества, как ДНК или белок, бесконечно мала в «первичном бульоне», в результате случайного соединения химических элементов.

На примере обезьяны с пишущей машинкой можно показать эту вероятность. Например, если дать обезьяне достаточное количество бумаги и позволить в течение нескольких лет печатать наобум, она сможет воспроизвести некоторые слова, но вероятность создания ею литературного шедевра практически равна нулю. По этому примеру, со словом можно сравнить аминокислоту, но шедевром, несомненно, является ДНК.

Сегодня данная теория признана многими ученными, которые продолжают поиск механизмов способствующих соединению аминокислот в белки без управления со стороны ДНК.

Если будет найден такой механизм, человечество сделает важный шаг на пути к пониманию загадки образования ДНК и, следовательно, к тому, чтобы выяснить происхождение жизни на Земле.

Это статья об эволюционной теории происхождения жизни, которую, конечно же еще полностью не заполнили, и которую можно много оспаривать, но мы этого делать не будем 😉

Возникновение жизни на Земле

Проблема происхождения жизни приобрела сейчас неодолимое очарование для всего человечества. Она не только привлекает к себе пристальное внимание ученых разных стран и специальностей, но интересует вообще всех людей мира. Сейчас считается общепризнанным, что возникновение жизни на Земле представляло собой закономерный процесс, вполне поддающийся научному исследованию. В основе этого процесса лежала эволюция соединений углерода которая происходила во Вселенной задолго до возникновения нашей Солнечной системы и лишь продолжалась во время образования планеты Земля – при формировании ее коры, гидросферы и атмосферы.

С момента возникновения жизни природа находится в непрерывном развитии. Процесс эволюции длится уже сотни миллионов лет, и его результатом является то разнообразие форм живого, которое во многом до конца еще не описано и не классифицировано.

Вопрос о происхождении жизни труден в исследовании, потому, что, когда наука подходит к проблемам развития как создания качественно нового, она оказывается у предела своих возможностей как отрасли культур ы, основанной на доказательстве и экспериментальной проверке утверждений.

Ученые сегодня не в состоянии воспроизвести процесс возникновения жизни с такой же точностью, как это было несколько миллиардов лет назад. Даже наиболее тщательно поставленный опыт будет лишь модельным экспериментом, лишенным ряда факторов, сопровождавших появление живого на Земле. Трудность - в невозможности проведения прямого эксперимента по возникновению жизни (уникальность этого процесса препятствует использование основного научного метода).

Вопрос о происхождении жизни интересен не только сам по себе, но и тесной связью с проблемой отличия живого от неживого, а также связью с проблемой эволюции жизни.

Глава 1. Что такое жизнь? Отличие живого от неживого.

Для понимания закономерностей эволюции органического мира на Земле необходимо иметь общее представления об эволюции и основных свойствах живого. Для этого необходимо охарактеризовать живые существа с точки зрения их некоторых особенностей и выделить основные уровни организации жизни.

Когда-то считалось, что живое можно отличить от неживого по таким свойствам, как обмен веществ, подвижность, раздражимость, рост, размножение, приспособляемость. Но анализ показал, что порознь все эти свойства встречаются и среди неживой природы, и поэтому не могут рассматриваться как специфические свойства живого. В одной из последних и наиболее удачных попыток живое характеризуется следующими особенностями, сформулированными Б. М. Медниковым в виде аксиом теор етической биологии:

Все живые организмы оказываются единством фенотип а и программы для его построения (генотипа), передающейся по наследству из поколения в поколение (аксиом а А. Вейсмана).

Генетическая программа образуется матричным путем. В качестве матрицы, на которой строится ген будущего поколения, используется ген предшествующего поколения (аксиом а Н. К. Кольцова).

В процессе передачи из поколения в поколение генетические программы в результате различных причин изменяются случайно и не направленно, и лишь случайно такие изменения могут оказаться удачными в данной среде (1-ая аксиом а Ч. Дарвина) .

Случайные изменения генетических программ при становлении фенотип а многократно усиливаются (аксиом а Н. В. Тимофеева-Ресовского).

Многократно усиленные изменения генетических программ подвергаются отбору условиями внешней среды (2-ая аксиом а Ч. Дарвина).

«Дискретность и целостность – два фундаментальных свойства организации жизни на Земле. Живые объекты в природе относительно обособлены друг от друга (особи, популяции, виды). Любая особь многоклеточного животного состоит из клеток, а любая клетка и одноклеточные существа – из определенных органелл. Органеллы состоят из дискретных высокомолекулярных органических веществ, которые в свою очередь состоят из дискретных атомов и элементарных частиц. В то же время сложная организация немыслима без взаимодействия ее частей и структур – без целостности».

Целостность биологических систем качественно отличается от целостности неживого, и прежде всего тем, что целостность живого поддерживается в процессе развития. Живые системы – открытые системы, они постоянно обмениваются веществами и энерги ей со средой. Для них характерна отрицательная энтропия (увеличение упорядоченности), увеличивающаяся, видимо, в процессе органической эволюции. Вероятно, что в живом проявляется способность к самоорганизации материи.

«Среди живых систем нет двух одинаковых особей, популяция и видов. Эта уникальность проявления дискретности и целостности живого основана на замечательном явлении ковариантной редупликации.

Ковариантная редупликация (самовоспроизведение с изменениями), осуществляемая на основе матричного принципа (сумма трех первых аксиом ), - это, видимо, единственное специфическое для жизни (в известной нам форме ее существования на Земле) свойство. В основе его лежит уникальная способность к самовоспроизведению основных управляющих систем (ДНК, хромосом и генов)».

«Жизнь – одна из форм существования материи, закономерно возникающая при определенных условиях в процессе ее развития».

Итак, что такое живое и чем оно отличается от неживого. Наиболее точное определение жизни дал около 100 лет назад Ф. Энгельс: «Жизнь есть способ существования белковых тел, и этот способ существования состоит по своему существу в постоянном самообновлении химических составных частей этих тел». Термин «белок» тогда ещё не был определён вполне точно и его относили обычно к протоплазме в целом. Сознавая неполноту своего определения, Энгельс писал: «Наша дефиниция жизни, разумеется, весьма недостаточна, поскольку она далека от того, чтобы охватить все явления жизни, а, напротив, ограничивается самыми общими и самыми простыми среди них… Чтобы получить действительно исчерпывающее представление о жизни, нам пришлось бы проследить все формы её проявления, от самой низшей до наивысшей».

Кроме того, есть несколько фундаментальных отличий живого от неживого в вещественном, структурном и функциональном планах. В вещественном плане в состав живого обязательно входят высокоупорядоченные макромолекулярные органические соединения, называемые биополимерами, - белки и нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). В структурном плане живое отличается от неживого клеточным строением. В функциональном плане для живых тел характерно воспроизводство самих себя. Устойчивость и воспроизведение есть и в неживых системах. Но в живых телах имеет место процесс самовоспроизведения. Не что-то воспроизводит их, а они сами. Это принципиально новый момент.

Также живые тела отличаются от неживых наличием обмена веществ, способностью к росту и развитию, активной регуляцией своего состава и функций, способностью к движению, раздражимостью, приспособленностью к среде и т. д. Неотъемлемым свойством живого является деятельность, активность. «Все живые существа должны или действовать, или погибнуть. Мышь должна находиться в постоянном движении, птица летать, рыба плавать и даже растение должно расти».

Жизнь возможна лишь при определённых физических и химических условиях (температура, присутствие воды, ряда солей и т. д.). Однако прекращение жизненных процессов, например при высушивании семян или глубоком замораживании мелких организмов, не ведёт к потере жизнеспособности. Если сохраняется неповрежденной структура, она при возвращении к нормальным условиям обеспечивает восстановление жизненных процессов.

Однако строго научное разграничение живого и неживого встречает определенные трудности. Так, например, вирусы вне клеток другого организма не обладают ни одним из атрибутов живого. У них есть наследственный аппарат, но отсутствуют основные необходимые для обмена веществ ферменты, и поэтому они могут расти и размножаться, лишь проникая в клетки организма-хозяина и используя его ферментные системы. В зависимости от того, какой признак мы считаем важным, мы относим вирусы к живым системам или нет.

Итак, суммируя все выше сказанное, дадим определение жизни:

«Жизнь – процесс существования биологических систем (например, клетка, организм растения, животного), основу которых составляет сложные органические вещества и способные самовоспроизводиться, поддерживать свое существование в результате обмена энерги ей, веществом и информацией со средой.»

Глава 2. Концепции происхождения жизни.

а) Идея самопроизвольного происхождения.

Вначале в науке вообще не существовало проблемы возникновения жизни, потому что учеными античного мира допускалась возможность постоянного зарождения живого из неживого. Великий Аристотель (4-ый в. до Р. Х.) не сомневался в самозарождении лягушек. Философ Плотин в 3-ем веке до новой эры утверждал, что живые существа самозарождаются в земле в процессе гниения. Эта идея самопроизвольного зарождения организмов, видимо, представлялась многим поколениям наших далеких предков очень убедительной, так как просуществовала, не меняясь, долгие века, вплоть до 17-го века.

б) Идея происхождения жизни по принципу «живое – от живого».

В 17-ом веке опыты тосканского врача Франческо Реди показали, что без мух черви в гниющем мясе не обнаружатся, а если прокипятить органические растворы, то микроорганизмы в них вообще зарождаться не смогут. И только в 60-х гг. 19-го века французский ученый Луи Пастер в своих опытах продемонстрировал, что микроорганизмы появляются в органических растворах только потому, что туда раньше был занесен зародыш.

Таким образом, опыты Пастера имели двоякое значение –

Доказали несостоятельность концепции самопроизвольного зарождения жизни.

Обосновали идею о том, что все современное живое происходит только от живого.

в) Идея космического происхождения жизни.

Примерно в тот же период, когда Пастер продемонстрировал свои опыты, немецкий ученый Г. Рихтер разработал теор ию занесения живых существ на Землю из космоса. Он утверждал, что зародыши могли попасть на Землю вместе с космической пылью и метеор итами и положить начало эволюции живого, которая породила все многообразие земной жизни. Эта концепция называлась концепцией панспермии. Ее разделяли такие ученые, как Г. Гельмгольц, У. Томпсон, что способствовало ее широкому распространению в научных кругах. Но она не получила научного доказательства, так как примитивные организмы или зародыши должны были бы погибнуть под действием ультрафиолетовых лучей и космического излучения.

г) Гипотеза А. И. Опарина.

В 1924 году вышла в свет книга «Происхождение жизни» советского ученого А. И. Опарина, где он экспериментально доказал, что органические вещества могут образовываться абиогенным путем при действии электрических зарядов, тепловой энерги и, ультрафиолетовых лучей на газовые смеси, содержащие пары воды, аммиака, метана и др. Под влиянием различных факторов природы эволюция углеводородов привела к образованию аминокислот, нуклеидов и их полимеров, которые по мере увеличения концентрации органических веществ в первичном бульоне гидросферы способствовали образованию коллоидных систем, так называемых коацерватов, которые, выделяясь из окружающей среды и имея неодинаковую внутреннюю структуру, по-разному реагировали на внешнюю среду. Превращению углеродистых соединений в химический период эволюции способствовала атмосфера с ее восстановительными свойствами, которая потом стала приобретать окислительные свойства, что свойственно атмосфере и в настоящее время.

Гипотеза Опарина способствовала конкретному изучению происхождения простейших форм жизни. Она положила начало физико-химическому моделированию процессов образования молекул аминокислот, нуклеиновых оснований, углеводородов в условиях предполагаемой первичной атмосферы Земли.

д) Современные концепции происхождения жизни.

Сегодня проблема происхождения жизни исследуется широким фронтом различных наук. В зависимости от того, какое наиболее фундаментальное свойство живого исследуется и преобладает в данном изучении (вещество, информация, энерги я), все современные концепции происхождения жизни можно разделить условно на:

Концепцию субстратного происхождения жизни (ее придерживаются биохимики во главе с А. И. Опариным).

Концепцию энергетического происхождения. Она разрабатывается ведущими учеными-синергетиками И. Пригожиным, М. Эйгеном .

Концепцию информационного происхождения. Ее развивали А. Н. Колмогоров, А. А. Ляпунов, Д. С. Чернавский.

Концепция генного происхождения.

Автором этой концепции является американский генетик Г. Меллер. Он допускает, что живая молекула, способная размножаться, могла возникнуть вдруг, случайно в результате взаимодействия простейших веществ. Он считает, что элементарная единица наследственности – ген – является и основой жизни. И жизнь в форме гена, по его мнению, возникла путем случайного сочетания атомных группировок и молекул, существовавших в водах первичного океана. Но математические расчеты этой концепции показывают полную невероятность такого события.

Ф. Энгельс одним из первых высказал мысль о том, что жизнь возникла не внезапно, а сформировалась в ходе длительного пути эволюционного развития материи. Эволюционная идея положена в основу гипотез ы сложного, многоступенчатого пути развития материи, предшествовавшего зарождению жизни на Земле.

Современные биологи доказывают, что универсальной формулы жизни (т. е. такой, которая бы полностью отображала бы ее сущность) нет и быть не может. Такое понимание предполагает исторический подход к биологическому познанию как постижению сущности жизни, в ходе чего менялись и сами концепции происхождения жизни и представления о тех формах, в которых такое познание возможно.

Биоэнергоинформационный обмен как основа возникновения жизни.

Одной из новейших концепций происхождения жизни на Земле является концепция о биоэнергоинформационном обмене. Понятие биоэнергоинформационного обмен возникло в сфере биофизики, биоэнергетики и экологии в связи с последними достижениями в этих областях науки. Термин биоэнергоинформатика был введен доктором технических наук, профессором МГТУ им. Н. Э. Баумана В. Н. Волченко в 1989 году, когда им его единомышленниками была проведена первая Всесоюзная конференция по биоэнергоинформатике в Москве.

Изучение биоэнергоинформационного обмена дало основание высказать предположение об информационном единстве Вселенной, о наличии в ней такой субстанции, как «Информация – Сознание», а не только известных форм материи и энерги и.

Одним из элементов этой концепции выступает наличие во Вселенной общего замысла, плана. Эта гипотез а подтверждается современной астрофизикой, согласно которой фундаментальные свойства Вселенной, значения основных физических констант и даже формы физических закономерностей тесно связаны со структурой Вселенной во всех ее масштабах и с возможностью Жизни.

Отсюда следует второй элемент концепции биоэнергоинформатики – Вселенную нужно рассматривать как живую систему. А в живых системах фактор Сознания (информации) наряду с материей и энерги ей, должен занимать весьма существенное место. Таким образом, можно говорить о необходимости триединства Вселенной: материи, энерги и и информации.

Глава 3. Как появилась жизнь на Земле.

Современная концепция возникновения жизни на Земле является результатом широкого синтеза естественных наук, многих теор ий и гипотез , выдвинутых исследователями разных специальностей.

Для возникновения жизни на Земле важна первичная атмосфера (планеты). Первичная атмосфера Земли содержала метан, аммиак, водяной пар и водород. Именно воздействуя на смесь этих газов электрическими зарядами и ультрафиолетовым излучением, ученым удалось получить сложные органические вещества, входящие в состав живых белков. Элементарными «кирпичиками» живого являются такие химические элементы как углерод, кислород, азот и водород. В живой клетке по весу содержится 70 процентов кислорода, 17 процентов углерода, 10 процентов водорода, 3 процента азота, затем идут фосфор, калий, хлор, сера, кальций, натрий, магний, железо. Итак, первый шаг на пути к возникновению жизни заключается в образовании органических веществ из неорганических. Он связан с наличием химического «сырья», синтез которого может произойти при определенном излучении, давлении, температуре, влажности. Возникновению простейших живых организмов предшествовала длительная химическая эволюция. Из сравнительно небольшого числа соединений (в результате естественного отбора) возникли вещества со свойствами, пригодными для жизни. Соединения, возникшие на основе углерода, образовали «первичный бульон» гидросферы. По мнению ученых, содержащие азот и углерод вещества возникли в расплавленных глубинах Земли и выносились на поверхность при вулканической деятельности. Второй шаг в возникновении соединений связан с возникновением в первичном океане Земли упорядоченных сложных веществ – биополимеров: нуклеиновых кислот, белков. Как осуществлялось формирование биополимеров?

Если предположить, что в этот период все органические соединения находились в первичном океане Земли, то более сложных органические соединения могли образоваться на поверхности океана в виде тонкой пленки и на прогреваемом солнцем мелководье. Бескислородная среда облегчала синтез полимеров из неорганических соединений. Кислород как сильнейший окислитель разрушал бы возникающие молекулы. Сравнительно несложные органические соединения начали объединяться в крупные биологические молекулы. Образовались ферменты – белковые вещества-катализаторы, которые способствуют возникновению или распаду молекул. В результате активности ферментов возникли важнейшие «первоэлементы жизни» - нуклеиновые кислоты, сложные полимерные вещества (состоящие из мономеров). Мономеры в нуклеиновых клетках расположены таким образом, что несут определенную информацию, код, заключающийся в том, что каждой аминокислоте, входящей в белок, соответствует определенный набор из трех нуклеотидов, так называемый триплет нуклеиновой кислоты. На основе нуклеиновых кислот уже могут строиться белки и происходить обмен с внешней средой веществом и энерги ей. Симбиоз нуклеиновых кислот образовал «молекулярно-генетические системы управления» .

Эта стадия, по-видимому, была отправной, переломной в возникновении жизни на Земле. Молекулы нуклеиновых кислот приобрели свойства самовоспроизведения себе подобных, стали управлять процессом образования белковых веществ. У истоков всего живого стояли ревертаза и матричный синтез с ДНК на РНК, эволюция РНК-овой молекулярной системы в ДНК-овую. Так возник «геном биосферы».

Жара и холод, молнии, ультрафиолетовая реакция, атмосферные электрические заряды, порывы ветра и водяные струи – все это обеспечивало начало или затухание биохимических реакций, характер их протекания, генные «всплески». К концу биохимической стадии появились такие структурные образования, как мембраны, отграничивающие смесь органических веществ от внешней среды.

Мембраны сыграли главную роль в построении всех живых клеток. Тела всех растений и животных состоят из основных единиц жизни – клеток. Живое содержание клетки – протоплазма. Современные ученые пришли к выводу, что первые организмы на Земле были одноклеточными прокариотами – организмами, лишенными ядра («карио» - в переводе с греческого «ядро»). По своему строению они напоминают ныне бактерии или сине-зеленые водоросли.

Для существования первых «живых» молекул, прокариотов необходим, как для всего живого, приток энерги и извне. Каждая клетка – маленькая «энергетическая станция». Непосредственным источником энерги и для клеток служит аденозинтрифосфорная кислота и другие соединения, содержащие фосфор. Энергию клетки получают с пищей, они способны не только тратить, но и запасать энерги ю.

Предметом дискуссии является вопрос о том, возник ли на Земле сначала какой-то один вид организма или появилось их великое множество. Предполагают, что возникло множество первых комочков живой протоплазмы.

Приблизительно 2 млрд. лет тому назад в живых клетках появилось ядро. Из прокариотов возникли эукариоты – одноклеточные организмы с ядром. Их на Земле насчитывается 25-30 видов. Самые простые из них – амебы. У эукариотов существует в клетке оформленное ядро с веществом, содержащим код синтеза белка. Приблизительно к этому времени наметился «выбор» растительного или животного образа жизни. Основное различие этих образов жизни связано со способом питания, с возникновением такого важного для жизни на Земле процесса, как фотосинтез. Фотосинтез заключается в создании органических веществ, например, сахаров, из углекислоты и воды при использовании энерги и света. Благодаря фотосинтезу растения вырабатывают органические вещества, за счет которого происходит наращивание массы растений.

Заключение.

За последние десять лет понимание происхождения жизни сделало огромные успехи. Остается надеяться, что следующее десятилетие принесет еще больше: новые исследования очень активно ведутся во многих областях.

Но, именно, теор ия эволюции дает возможность понять оптимальную стратегию взаимоотношения человека и окружающей живой природы, позволяет ставить вопрос о разработке принципов управляемой эволюции. Отдельные элементы такой управляемой эволюции уже сегодня просматриваются, например, в попытках не простого промыслового использования, а хозяйственного управления эволюцией отдельных видов животных и растений.

Изучение процессов эволюции важно для охраны окружающей среды. Человек, вторгаясь в природу, еще не научился предвидеть и предупреждать нежелательные последствия своего вмешательства. Человек использует для борьбы с вредителями гексахлоран, ртутные препараты и многие другие ядовитые вещества. Это немедленно ведет к эволюционному «ответу» природы – возникновению устойчивых к пестицидам рас насекомых, «суперкрыс», устойчивых к антикоагулянтам и т. п.

Часто таким же катастрофическим становится промышленное загрязнение. Миллионы тонн стиральных порошков, попадая в сточные воды, убивают высшие организмы и вызывают невиданное прежде развитие цианей и некоторых микроорганизмов. Эволюция в этих случаях приобретает уродливые формы, и не исключено, что в будущем человечество столкнется с неожиданной «эволюционной угрозой» со стороны каких-нибудь суперустойчивых к промышленным загрязнениям микроорганизмов, бактерии и цианей, которые смогут изменить облик нашей планеты в нежелательном направлении.

Список литературы

1. Агапова О. В., Агапов В. И. Лекции по концепциям современного естествознания. Вузовский курс. – Рязань, 2000.

2. Вернадский В. И. Начало и вечность жизни. – М.: Республика, 1989.

3. Горелов А. А. Концепции современного естествознания. – М.: Мысль, 2000.

4. Дубнищева Г. Д. Концепции современного естествознания: Учеб. для студ. вузов / Под ред. М. Ф. Жукова. – Новосибирск: ЮКЭА, 1999.

5. Концепции современного естествознания. Серия «Учебники и учебные пособия». – Ростов н/Д, 2000.

6. Николов Т. «Долгий путь жизни», М., Мир, 1999 г. Селье Г. От мечты к открытию. – М., 2001.

7. Поннамперума С. «Происхождение жизни», М., Мир, 1999 г.

8. Советский энциклопедический словарь. - М.: Сов. энциклопедия, 2002.

9. Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение (Дарвинизм): Учеб. для биол. спец. вузов. – 3-е изд. – М.: Высш. шк.,

Происхождение жизни – это обширная научная проблема. За последние 10 лет имеется огромное количество новых данных и исследований. На сегодняшний день остаются еще нерешенные вопросы, но общая картина того, как из неживой материи могла зародиться жизнь, очень быстро проясняется. Но, как известно, в науке каждый ответ порождает 10 новых вопросов.

Модели постепенной эволюции от неорганических соединений до первых организмов на сегодняшний день хорошо проработаны. Но история этого вопроса берёт своё начало еще со знаменитого автора .

Английский натуралист и исследователь в своих научных трудах ничего по этому поводу не писал и всерьез теориями и гипотезами происхождения жизни не занимался. Эта тема была за пределами понимания науки 19-го века. Чарльз лишь говорил, как из уже существующих первых живых организмов получилось всё то многообразие биологических форм, которое мы видим.

Только из его писем лучшему другу мы знаем, что Дарвин пытался размышлять на эту тему, но конечно на том уровне знаний он ничего конкретно предположить не мог, кроме самых общих представлений, что как-то всё же могли из неорганической химии, солей аммония, фосфора с использования электричества в небольшом тёплом пруду зародиться органические вещества.

Но следует отметить, что даже в этом письме он многое очень точно угадал. Например, химики обнаружили правдоподобный путь абиогенного синтеза нуклеотидов, кирпичиков из которых состоит РНК. Оказалось, эти нуклеотиды могут самопроизвольно синтезироваться в условиях, схожих с условиями маленького теплого водоёма.

Версий возникновения всего живого на Земле придумано огромное количество. Многие из них придуманы конспирологами и лжеучеными. Но всё же основная часть теорий основана на реальных фактах и исследованиях.

Основные теории происхождения жизни:

— креационизм;

— панспермия;

— теория стационарного состояния;

— спонтанное зарождение;

— биохимическая эволюция.

Креационистской гипотезе придерживаются люди, считающие, что жизнь создал творец, Бог, вселенский разум. Не имеет доказательств, а её продвижением занимаются не ученые, а журналисты, богословы и теологи. К ним же присоединяются люди, желающие подзаработать путём обмана.

Эти же креационисты продолжают утверждать, что в вопросе происхождения людей есть загадка, так как археологи не могут найти некое недостающее звено, то есть переходную форму от древнего человека кроманьонца к современному homo sapiens. Чрезвычайно важные для понимания статьи:

» 100% Происхождение человека: теории и гипотезы

Теория стационарного состояния заключается в том, что живое вместе с вселенной, а соответственно и всем миром, существовало и будет существовать всегда, независимо от времени. Наряду с этим производные вселенной тела и образования вроде звёзд, планетарных систем, живых организмов ограничены во времени: они рождаются и погибают.

На данный момент эта гипотеза имеет лишь историческое значение, и в научных кругах уже давно не обсуждается, так как опровергнуто современной наукой в ключевом моменте: вселенная возникла благодаря большому взрыву и последующему её расширению. Важная статья на эту тему простым и понятным языком: 100% Происхождение и эволюция вселенной .

Теория панспермии уже более научна. Она предполагает следующее: живые организмы на нашу планету занесли космические тела вроде метеоритов или комет. Некоторые особо мечтательные сторонники уверены, что это сделали НЛО и инопланетяне осознанно, преследуя свои цели.

В нашей Солнечной системе вероятность найти ещё где-либо живые организмы чрезвычайно мала, однако жизнь могла прилететь к нам из другой звёздной системы. Астрономические данные показывают, что согласно биохимическому составу метеоритов, метеоров и комет в них зачастую можно обнаружить органические соединения, к примеру, аминокислоты. Именно они и могли стать семенами при контакте космического тела с Землёй, подобно тому, как разлетаются семена одуванчика на сотни метров вокруг.

Основным противовесом утверждениям панспермистов служит логичный вопрос, откуда же взялась жизнь на других планетах, с которых летел этот самый астероид или комета. Таким образом, панспермическая гипотеза инопланетного происхождения живых организмов может лишь дополнить основную версию – биохимическую.

Теория абиогенеза посредством биохимической эволюции изучает и успешно доказывает образование органических структур из неорганической материи, причем вне организма и без применения специальных ферментов.

Синтез простейших органических соединений из неорганической материи способен проходить в самых разнообразных естественных природных условиях: на планете или в космосе (например, в протопланетном диске — проплиде). В 1953 году был проведен знаменитый классический эксперимент Миллера-Юри, доказывающий, что такая органика как аминокислоты имеют возможность появиться в смеси разных газов, имитировавших бы атмосферный состав планеты.

В природе со временем образовалась и приобрела способность к (кстати, на сегодняшний день её синтез человеком весьма затруднён). А ведь это основной кирпичик, и ответ на вопрос происхождения жизни на Земле кроется именно в нём.

Сейчас абсолютно точно известно, каким образом возникла молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты. Сперва биологические существа была основаны на другой похожей молекуле под названием РНК. Долгое время существовал иной живой мир, в котором организмы имели наследственную информацию в форме молекулы рибонуклеиновой кислоты, выполнявшей роль белков. Эта молекула способна хранить наследственную информацию подобно ДНК и выполнять активную работу, подобную белкам.

В современных клетках эти функции разделены – ДНК хранит наследственную информацию, белки выполняют работу, а РНК служит своеобразным посредником между ними. В самых первых древних организмах была только РНК, справлявшаяся с обеими задачами сама.

Интересная закономерность в вопросе происхождения всего живого заключается в том, что за последние несколько лет появились десятки новых научных статей, максимально близко подводящих к разгадке тайны, и никакие другие теории и гипотезы возникновения жизни кроме абиогенной на данный момент уже не требуются.

Из архивов «Континента»

Хорошо известно, что наша Вселенная образовалась около 14 миллиардов лет тому назад в результате гигантского взрыва, известного в науке как Big Bang. Возникновение Вселенной “из ничего” не противоречит известным законам физики: положительная энергия вещества, образовавшегося после взрыва, в точности равна отрицательной энергии гравитации, так что полная энергия такого процесса равна нулю. В последнее время ученые обсуждают также возможность образования и других вселенных – “пузырей”. Мир, согласно этим теориям, состоит из бесконечного числа вселенных, о которых мы пока еще ничего не знаем. Интересно, что в момент взрыва образовалось не только трехмерное пространство, но, и что очень важно, и время, связанное с пространством. Время – причина всех тех изменений, которые произошли во Вселенной после Big Bang. Эти изменения происходили последовательно, шаг за шагом по мере возрастания стрелы времени, и включают в себя образование огромного числа галактик (порядка 100 млрд.), звезд (число галактик умноженное на 100 млрд.), планетных систем и в конечном счете самой жизни, включая разумную жизнь. Чтобы представить себе, как много звезд во Вселенной, астрономы приводят такое любопытное сравнение: число звезд в нашей Вселенной сравнимо с числом песчинок на всех пляжах Земли, включая моря, реки и океаны. Вселенная, замороженная во времени, была бы неизменной и мало интересной и в ней не было бы никакого развития, т.е. всех тех изменений, которые произошли потом и в конечном счете привели к существующей картине мира.

Возраст нашей Галактики 12.4 миллиардов лет, а нашей солнечной системы 4.6 млрд. лет. Возраст метеоритов и самых старых камней на Земле немного меньше 3.8-4.4 млрд. лет. Первые одноклеточные организмы, лишенные ядер прокариоты и зелено-голубые бактерии, появились 3.0-3.5 млрд. лет тому назад. Это простейшие биологические системы, способные образовывать протеины, цепи аминокислот, состоящие из основных элементов жизни С, Н, О, N, S, и ведущие независимый образ жизни. Простые зелено-голубые “аlgае”, т.е. водяные растения без сосудистых тканей и “archaebacteria” или старые бактерии (используемые для приготовления лекарственных препаратов) и сегодня важная часть нашей биосферы. Эти бактерии – первое успешное приспособление жизни на Земле. Интересно, что зелено-голубые бактерии и другие прокариоты почти не изменились в течение млрд. лет, в то же время исчезнувшие динозавры и другие виды уже никогда не могут возродиться снова, т.к. условия на Земле сильно изменились, и они уже не могут пройти через все те этапы развития, которые они прошли в те далекие годы. Если по тем или иным причинам жизнь на Земле прекратится (из-за столкновения с гигантским метеоритом, в результате взрыва соседней к солнечной системе суперновой или нашего собственного самоуничтожения), она не может начаться вновь в том же виде, ибо теперешние условия в корне отличаются от тех, которые были около четырех млрд. лет тому назад (например, наличие свободного кислорода в атмосфере, а также изменение фауны Земли). Эволюция, уникальная по своей сути, уже не может повториться в том же виде и пройти все те этапы, через которые она прошла за минувшие миллиарды лет. Доктор Пайсон из Лос-Аламосской Национальной Лаборатории США высказал весьма любопытную мысль о роли эволюции в организации системы живых структур: “Жизнь – это последовательность молекулярных взаимодействий. Если мы откроем в биологии принцип иной, чем эволюция, мы научимся создавать живые системы лабораторным путем и таким образом понять механизм образования жизни”. Причина, почему мы не можем лабораторным путем осуществить превращение видов (например, мухи дрозофилы в какой-нибудь другой вид), состоит в том, что в естественных условиях на это понадобились миллионы лет, и мы сегодня не знаем другого принципа, как вызвать такое превращение.

По мере увеличения количества прокариотов они “изобрели” явление фотосинтеза, т.е. сложную цепь химических реакций, в которых энергия солнечного света вместе с углекислым газом и водой преобразуется в кислород и глюкозу. В растениях фотосинтез осуществляется в хлоропластах, которые содержатся в их листьях, приводя к атмосферному кислороду. Атмосфера, насыщенная кислородом, появилась 2-2.5 млрд. тому назад. Эукариоты, многоклеточные клетки, содержащие ядро с генетической информацией, а также органеллы, образовались 1-2 млрд. лет тому назад. Органеллы содержатся в клетках прокариотов, а также в клетках животных и растений. ДНК – это генетический материал любой живой клетки, в которой содержится наследственная информация. Наследственные гены расположены в хромосомах, которые содержат протеины, связанные с ДНК. Все организмы – бактерии, растительный и животный миры – несмотря на гигантское разнообразие видов, имеют общее происхождение, т.е. имеют общего предка (common ancestor). Дерево жизни состоит из трех основных ветвей – Bacteria, Archaea, Eukaria. В последнюю группу входит весь растительный и животный мир. Все известные живые организмы образуют протеины, используя лишь 20 основных аминокислот (хотя общее количество аминокислот в природе равно 70), а также используют одну и то же молекулу энергии АТФ для запаса энергии в клетках. Они также используют молекулы ДНК для передачи генов из одного поколения другому. Ген – это фундаментальная единица наследственности, часть ДНК, который содержит информацию, необходимую для синтеза протеина. Различные организмы имеют сходные гены, которые могут подвергаться мутации или улучшаться в течение длительной эволюции. От бактерий до амеб и от амеб до человека) гены ответственны за характеристики организмов и улучшение видов, тогда как протеины поддерживают жизнь. Все живые организмы используют ДНК, чтобы передать свои гены другому поколению. Генетическая информация передается от ДНК протеину путем сложной цепочки превращений посредством РНК, которая подобна ДНК, но отличается от нее своей структурой. В цепочке превращений химия®биология®жизнь синтезируется органическая молекула. Биологам хорошо известны все эти превращения. Самое удивительное из них – расшифровка генетического кода (The Human Genome Project), которая поражает воображение как сложностью, так и совершенством. Генетический код универсален для всех трех ветвей дерева жизни.

Самый интересный вопрос, некоторый человечество ищет ответ в течение всей своей истории, это как возникла первая жизнь и, в частности, зародилась ли она на Земле или же была привнесена из межзвездной среды с помощью метеоритов. Все основные молекулы жизни, включая аминокислоты и ДНК, найдены и в метеоритах. Теория направленной пансмермии (panspermia) предполагает, что жизнь возникла в межзвездном пространстве (интересно, откуда?), мигрирует через огромное пространство, однако эта теория не может объяснить, как жизнь может сохраниться в суровых условиях космоса (опасная радиация, низкие температуры, отсутствие атмосферы и т.д.). Ученые придерживаются теории, согласно которой естественные, хотя и примитивные условия на Земле привели к образованию простых органических молекул, а также к развитию форм различной химической активности, которые, в конечном счете, запустили дерево жизни. В очень интересном эксперименте Miller and Urey, выполненном в 1953 году, они доказали образование сложных органических молекул (альдегидов, карбоксилов и аминокислот) путем пропускания мощного электрического разряда – аналога молнии в естественных условиях – через смесь газов CН4, NH3, H2O, H2, которые имелись в первичной атмосфере Земли. Этот эксперимент продемонстрировал, что основные химические компоненты жизни, т.е. биологические молекулы, могут быть естественным путем сформированы путем симуляции примитивных условий на Земле. Однако, никакие формы жизни, включая полимеризацию молекул ДНК, не были обнаружены которые, по-видимому, могли возникнуть только в результате длительной эволюции.

Тем временем стали появляться более сложные структуры, огромные клетки – органы и большие живые образования, состоящие из млн. и млрд. клеток (например, человек состоит из десяти триллионов клеток). Сложность системы зависела от прошедшего времени и глубины естественного отбора, который сохранял виды, наиболее приспособленные к новым условиям жизни. Хотя все простые эукариоты воспроизводились путем деления, более сложные системы образовывались половым путем. В последнем случае каждая новая клетка берет половину генов от одного родителя и вторую половину от другого.

Жизнь в течение очень длительного периода ее истории (почти 90%) существовала в микроскопических и невидимых формах. Примерно 540 млн. лет тому назад начался совершенно новый революционный период, известный в науке как Cambrian era. Это период бурного возникновения огромного количества многоклеточных видов с твердой оболочкой, скелетом и мощным панцирем. Появились первые рыбы и позвоночные, растения из океанов начали мигрировать по всей Земле. Первые насекомые и их потомки способствовали распространению по Земле и животного мира. Последовательно стали появляться насекомые с крыльями, амфибии, первые деревья, пресмыкающиеся, динозавры и мамонты, первые птицы и первые цветы (динозавры исчезли 65 млн. лет тому назад, по-видимому, вследствие гигантского столкновения Земли с массивным метеоритом). Затем наступил период дельфинов, китов, акул и приматов, прародителей обезьян. Примерно 3 млн. лет тому назад появились существа с необычайно большим и сильно развитым мозгом, hominids (первые предки людей). Появление первого человека (homo sapiens) датируется 200,000 лет тому назад. Согласно некоторым теориям, появление первого человека, который качественно отличается от всех других видов животного мира, возможно, является результатом сильной мутации hominids, которое явилось источником образования новой аллели (allele) – измененной формы одного из генов. Появление современного человека датируется примерно 100,000 лет – тому назад, исторические и культурные свидетельства нашей истории не превышают 3000-7 4000 лет, однако технологически – развитой цивилизацией мы стали совсем недавно, всего лишь 200 лет назад!

Жизнь на Земле – это продукт биологической эволюции, насчитывающей примерно 3.5 млрд. лет. Появление жизни на Земле – это результат большого числа благоприятных условий – астрономических, геологических, химических и биологических. Все живые организмы от бактерий до человека имеют общего предка и состоят из нескольких основных молекул, присущих всем объектам нашей Вселенной. Главные свойства живых организмов – они имеют реакцию, растут, размножаются и передают информацию от одного поколения другому. Мы, земная цивилизация, несмотря на свой юношеский возраст, многого достигли: освоили атомную энергию, расшифровали генетический код человека, создали сложные технологии, стали экспериментировать в области генной инженерии (синтетической жизни), занимаемся клонированием, работаем над увеличением продолжительности нашей жизни (уже сегодня ученые обсуждают возможность увеличения продолжительности жизни до 800 и более лет), начали летать в космос, изобрели компьютеры и даже пытаемся вступить в контакт с внеземной цивилизацией (программа SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence). Т.к. другая цивилизация пройдет совершенно другой путь развития, она полностью будет отличаться от нашей. В этом смысле каждая цивилизация по-своему уникальна – возможно, – это одна из причин, почему программа SETI оказалась безуспешной. Мы стали вмешиваться в святая святых, т.е. в процессы, которые в естественной среде занимали бы миллионы и миллионы лет.

Чтобы лучше понять, как мы молоды, предположим, что полная история Земли равна одному году и что наша история началась 1 января. В этой шкале уже 1 июня появились прокариоты и зелено-голубые бактерии, которые вскоре привели к насыщенной кислородом атмосфере. Cambrion эра началась 13 ноября. Динозавры жили на Земле с 13 по 26 декабря, а первые hominids появились днем 31 декабря. К Новому году мы, уже современные люди, послали первое послание в космос – в другую часть нашей Галактики. Только примерно через 100,000 лет (или по нашей шкале через 15 минут) наше послание (не прочитанное еще никем) покинет нашу Галактику и устремится к другим галактикам. Будет ли оно прочитано когда-нибудь? Мы этого не узнаем. Вероятнее всего нет.

Для возникновения в другой части Вселенной цивилизации, подобной нашей, не только потребуются миллиарды лет. Важно, чтобы такая цивилизация имела достаточно времени для своего развития и превращения в технологическую, а главное не уничтожила себя (это другая причина, почему мы не можем найти другую цивилизацию, хотя мы ее ищем более 50 лет: она, возможно, погибает раньше, чем успевает стать технологической). Наша технология может оказать пагубное влияние на атмосферу. Уже сегодня мы озабочены появлением озоновых дыр в нашей атмосфере, которые сильно увеличились за последние 50 лет (озон – трехатомная молекула кислорода, которая, в общем, является ядом). Это – результат нашей технологической активности. Озоновая оболочка предохраняет нас от опасного ультрафиолетового излучения Солнца. Такое излучение, при наличии озоновых дыр, приведет к повышению земной температуры и как результат – к глобальному потеплению (global warming). Поверхность Марса сегодня стерильна из-за отсутствия озонового слоя. За последние 20 лет озоновая дыра в атмосфере Земли возросла до размеров большого континента. Увеличение температуры даже на 2 градуса приведет к таянию льдов, возрастанию уровня океанов, а также к их испарению и опасному увеличению углекислого газа в атмосфере. Затем произойдет новое потепление атмосферы, и этот процесс будет продолжаться, пока не испаряться все моря и океаны (ученые называют это явление runaway greenhouse effect). После испарения океанов количество углекислого газа в атмосфере увеличится примерно в 100,000 раз и составит около 100%, что приведет к полному и необратимому уничтожению не только озонового слоя земной атмосферы, но и всего живого на Земле. Такое развитие событий уже имело место в истории нашей солнечной системы на Венере. 4 млрд. лет тому назад условия на Венере были близки к земным и, возможно, даже там была жизнь, т.к. Солнце в те далекие времена светило не так ярко (известно, что интенсивность излучения Солнца постепенно увеличивается). Возможно, что жизнь с Венеры мигрировала на Землю, а с Земли, по мере возрастания солнечного излучения, мигрирует на Марс, хотя, по-видимому, такое развитие событий маловероятно из-за проблем миграции живой клетки через космос. Количество углекислого газа в атмосфере Венеры сегодня равно 98%, а атмосферное давление почти в сто раз превышает земное. Возможно, это результат глобального потепления и испарения венерианских океанов. Венера и Марс преподают нам важный урок, т.е. мы знаем сегодня, что может произойти и с нашей планетой, если не предпринимать никаких мер. Другая проблема связана с возрастанием излучения Солнца, которое, в конечном счете, обусловит runaway greenhouse effect на Земле с известным результатом.

Наше развитие идет по экспоненте, с ускорением. Население Земли удваивается каждые 40 лет и возросло примерно с 200 тысяч до 6 млрд. за последние 2000 лет. Однако, не содержатся ли в таком бурном развитии семена опасности нашему существованию? Не погубим ли мы свою цивилизацию? Успеем ли мы стать высокоразвитой цивилизацией и понять нашу историю? Сумеем ли мы летать глубоко в космос и найти другую цивилизацию, подобную нашей? Согласно Эйнштейну, самое удивительное в мире состоит в том, что мир познаваем. Пожалуй, эта одна из самых интригующих особенностей человеческой цивилизации – умение раскрывать тайны мира. Мы можем понять мир, в котором живем, и понять законы, управляющие им. Однако, почему эти законы существуют? Почему скорость света, например, равна 300,000 км/сек или почему хорошо известное в математике число я (отношение длины окружности к его диаметру) равно именно 3.14159…? Американский физик А. Майкельсон получил Нобелевскую премию за измерения скорости света с невиданной точностью (напомню, что это гигантская величина: двигаясь с такой скоростью мы бы оказались на Луне через примерно одну секунду, на Солнце через 8 минут, а в центре Галактики через 28,000 лет). Другой пример – расшифровка генетического кода, состоящего из 30 млн. кусочков, каждый длиной в 500-600 букв, потребовала 15 лет работы с использованием сложных программ и компьютеров. Оказалось, что длина всего кода равна длине 100 млн. писем. Это открытие было сделано на рубеже двух тысячелетий и показало, что, возможно, мы научимся лечить болезни любой сложности путем исправления ошибок соответствующего участка поврежденного гена. Математики с помощью быстрых компьютеров рассчитали число я с немыслимой точностью до триллиона знаков после запятой, чтобы знать точное его значение и описать это число с помощью какой-нибудь простой формулы. Кто придумал эти числа и почему они именно такие? Как генетический код мог оказаться столь совершенным? Как физические постоянные связаны с нашим мирозданием? Разумеется, они отражают геометрическую структуру нашей Вселенной и, по-видимому, имеют разное значение для разных вселенных. Мы не знаем этого сегодня, как, впрочем, много другого. Но мы стремимся найти общие законы нашего мира или даже единый закон, из которого могли бы получить все другие законы в частном случае, а также, что очень важно, понять смысл мировых постоянных. Мы также не знаем, связано ли наше существование с выполнением какой-то миссии.

Но вернемся к нашей истории и нашей эволюции. Закончилась ли она и в чем ее смысл? Что произойдет с нами через миллионы лет, если, конечно, мы сумеем решить намят технологические проблемы и не уничтожим себя? В чем смысл появления в нашей истории таких гениальных личностей, как Эйнштейн, Шекспир или Моцарт? Возможна ли новая мутация и создание другого более совершенного вида, чем человек? Может ли этот новый вид решить проблемы мироздания и понять смысл нашей истории? Мы открыли законы и измерили с захватывающей дух точностью мировые постоянные, но мы не понимаем, почему они такие и какова их роль во Вселенной. Если совсем немного изменить те постоянные, то вся наша история выглядела бы по-другому. Несмотря на всю сложность и загадочность генетического кода, загадки самой Вселенной выглядят бесконечными. В чем суть этих загадок и удастся ли нам расшифровать их? Безусловно, мы изменимся. Но как? Являемся ли мы высшим и последним звеном в длительной истории нашего развития? Является ли наша история результатом какого-то остроумного плана или же оно просто результат сотен и тысяч благоприятных условий, которые стали возможными благодаря времени и длительной эволюции? Вне сомнения, что нашему развитию нет предела и оно также бесконечно, как бесконечен мир, состоящий из миллионов и миллионов вселенных, которые постоянно и разрушаются и образуются вновь.

Илья Гулькаров, Профессор, доктор физико-математических наук, Чикаго

June 18, 2005

ВАМ ПОНРАВИЛСЯ МАТЕРИАЛ? ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ EMAIL-РАССЫЛКУ:

Каждый понедельник, среду и пятницу мы будем присылать вам на email дайджест самых интересных материалов нашего сайта.